Centre nerveux de la stratégie scientifique de la mission SVOM, le réseau d’alerte, de conception française, permet la transmission rapide et à tout moment d’informations entre le satellite et la Terre. Afin de récolter les informations nécessaires à la détermination de la distance du sursaut il est indispensable de compléter le suivi multi-longueurs d’onde commencé dans l’espace.

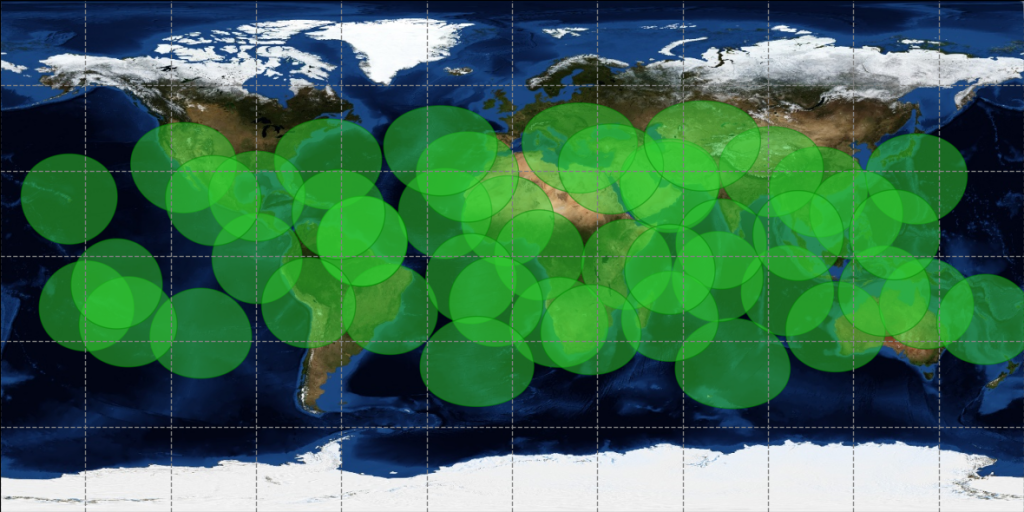

Pour ce faire, comme le satellite est en orbite basse, le réseau comprend 47 antennes réparties aussi uniformément que possible à la surface de la Terre, entre les latitudes -30° et +30°, zones dans lesquelles le satellite oscille. Ces antennes permettent de recevoir le signal radio envoyé par le satellite lorsqu’un sursaut est détecté.

Le caractère furtif et éphémère d’un sursaut gamma nécessite une transmission rapide du signal d’alerte. Le message descend donc du satellite au sol en une dizaine de seconde par un canal radio VHF (Very High Frequency) dans une bande de fréquence entre 137 et 138 MHz pour être récupéré par les récepteurs radio du réseau. Les paquets de télémesure réceptionnés sont alors relayés via internet jusqu’au French Science Center (FSC) où le message d’origine est reconstruit et transmis immédiatement vers les télescopes robotiques dédiés GFTs, chargés d’améliorer la localisation du sursaut et de donner une première indication de distance.

L’objectif de performance de ce réseau est de permettre la transmission du message d’alerte aux télescopes robotiques en moins de 30s après la détection à bord du satellite. Les résultats des observations des télescopes GFT sont renvoyés au FSC pour finalement être diffusés aux grands télescopes. Ces grands télescopes, à plus petit champ de vision, permettent l’acquisition du spectre du sursaut et donc l’estimation, par la mesure du décalage vers le rouge, de sa distance. Dans le cas où tout se passe bien, il faut, grâce à ce dispositif, moins de 4 minutes pour entamer l’acquisition du spectre d’un sursaut par les grands télescopes optiques.

Au 4 février 2025 le réseau déployé est composé de 47 stations.

- Hartebeesthoek en Afrique du Sud (HBK)

- Rikitea en Polynésie Française

- L’ile de Grande Canarie

- Songkhla en Thaïlande

- Libreville au Gabon

- Manille aux Philippines

- Maidanak en Ousbekistan

- Nanning en Chine

- L’observatoire Wise en Israël

- Male aux Maldives

- Darwin en Australie

- Santa-Maria aux Açores

- Sharjah aux Emirats Arabes Unis

- L’île de l’Ascension

- Papeete en Polynésie Française

- Santiago au Cap-vert

- L’ile de la Martinique

- L’archipel des Palaos

- Cairns en Australie

- Marquises, en Polynésie Française

- Chimijima au Japon

- L’atoll de Diego Garcia

- Carnarvon en Australie occidentale

- Al Ain aux Emirats Arabes Unis

- Les iles Cocos

- Mahe aux Seychelles

- Lhassa en Chine

- L’archipel des Galapagos

- San Pedro Martir au Mexique

- Merida, Yucatan au Mexique

- Chamela au Mexique

- L’archipel d’Hawaï

- Ouagadougou au Burkina Faso

- L’île de Pâcques

- L’île de Sainte-Hélène

- L’île de la Réunion

- L’île d’Amsterdam

- Kourou en Guyane

- L’ile de Tristan Da Cunha

- L’archipel des Bermudes

- Arequipa au Pérou

- Nouméa en Nouvelle Calédonie

- Athènes en Grèce

- Malindi au Kenya

- Guanhaes au Brésil

- Gamsberg en Namibie

Stations décommissionnées